The Everlasting Bloom: Rediscovering Taiwanese Modern Art

展期|2020.10.17-2021.01.17

地點|MoNTUE北師美術館

開放時間|週二至週日10:00–18:00,週一及國定例假日休館

地址|臺北市大安區和平東路二段134號

主辦單位

國立臺北教育大學北師美術館(美術館網站、臉書粉絲頁)

財團法人福祿文化基金會(北投文物館官網、臉書粉絲頁)

演講活動

系列講座1「跟著研究團隊再發現」:場次(活動已結束)

系列講座2「跟著專家跨域再發現」:場次(活動已結束)

研究團隊導覽:場次(活動已結束)

關於台灣美術史,從頭說起

百年前,黃土水、陳植棋、陳澄波⋯⋯等藝術家燃燒生命創作,揭開臺灣現代美術的序幕;百年後,以中央研究院顏娟英老師為首的研究群,費心考掘這些年代久遠且散落在藝術家後代、民間、非美術館的公立機關、甚至海外的作品,並與北師美術館的策展團隊共同尋找作品。「藝術很有事」節目從2019年8月開始側拍,將這一年多來匯聚各方心力的找尋過程,製作成兩支影片:《追尋不朽的青春》及《探尋未竟的山水》。

追尋不朽的青春—臺灣美術史系列之一 (首播日期:2020. 11. 04)

探尋未竟的山水—臺灣美術史系列之二 (首播日期:2020. 11. 13)

展覽音樂

想要重溫音樂人王榆鈞為展覽錄製的專屬音樂嗎?

張玉音/V-Touch展覽|北師美術館「不朽的青春」:王榆鈞的聲音導覽

展品更換

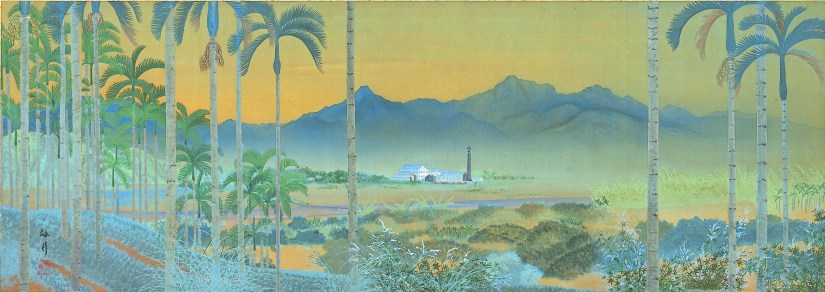

本次展覽中,部分作品將會更換。郭雪湖《萊園春色》展至2020年11月22日,並換展郭雪湖《秋江冷豔》,《萊園春色》將回到國立台灣美術館展出,請密切注意相關展訊。另外,2020年11月29日為西鄉孤月《臺灣風景》和呂基正《冰天雪地》最後一日,接著就會換成丸山晚霞《臺灣高山花卉圖》和呂基正《奇萊雪景》。(資訊來源:MoNTUE北師美術館)

展覽亮點

這次「不朽展」最特別的地方,就是再發現了許多從未展出,以及很久沒有再展出的早期台灣美術重要作品,從陸續釋出的系列文章與報導當中,小編特地為大家整理了幾個觀展重點。除了黃土水的《少女》胸像,還有哪些精采必看的作品呢?

台灣美術的百年之夢

黃土水:「永劫不死的方法只有一個。這就是精神上的不朽。」這句曾經感動了許多人的話,終於在百年後與他在東京美術學校的畢業作品《少女(ひさ子さん)》一起,再度進入世人的目光當中。而黃土水當年的夢想究竟是什麼?他所構想的台灣美術又是甚麼樣子呢?

>>鈴木惠可/致美麗之島台灣—黃土水在日本大正時期刻畫的夢想

>>顏娟英譯/黃土水的苦心談(上篇)、(下篇)

消失已久、再發現的名作

台灣美術史上,在日治時期最重要的展覽制度,開始於1927年的「台灣美術展覽會」(台展),作為台展催生者之一,也是審查委員之一的鹽月桃甫,為此創作了充滿祝福意味的作品。此畫在戰後不知所蹤,向來都只能憑著台展圖錄裡小小的黑白照片來想像其原貌。真的非常高興能夠有機會再度發現,讓此作將近百年後再次展出,為台灣美術史增添新的篇章。

首次公開的未解之謎

台灣第一代膠彩畫家,除了「台展三少年—陳進、林玉山、郭雪湖」、林之助以外,英年早逝的呂鐵州(1899-1942)也值得我們認識。此次公開的《鹿圖》竟然是呂鐵州未曾公開的作品!它的誕生與收藏過程,不僅反映出呂鐵州與其下門生挑戰台展的奮鬥故事,也帶我們了解東洋畫在台灣落地生根後的變革。

一生只愛那個人

畫家不僅為藝術而藝術,也為生命中的人物留下永恆的形象。然而人際關係難,身為藝術家的家人更難,畫家如何表達人與人之間最親密也最脆弱的情感?

台灣的山,台灣的風景

台灣有百岳,當然也有最棒的山岳畫家;有最美的海岸線,現代都市的風景,也有山里間純樸的風貌。看台灣畫家描繪自己土地上的風景,親愛之情溢滿心懷,想必這些風景當中也有你我的故事。

那些來到台灣的日本畫家

旅行,不僅是休閒娛樂,也反映著政治版圖的刻劃,打通知識與文化的交流。在二十世紀初期,許多日本畫家來台臺灣創作,他們的作品也形成臺灣美術圖象的一部份。

>> 劉錡豫/日本、臺灣與法國:山岳畫家那須雅城的青春與夢想

揭開私人收藏的神秘面紗

買下一幅畫,並非如電影情節般,在拍賣會場上揮揮小牌子那麼簡單,培養看畫的眼光需要熱情與學習,收藏家與創作者之間更有著互信互賴的友誼。然而以一己之力所守護的作品,如何與公眾、公家機關進行對話?成為重建台灣美術史的重要課題。

與時代一起走過生命

創作與生命的密切貼合,是早期臺灣藝術家的特色之一,本次展出作品的創作年代,橫跨了二戰前後,不僅將畫家的生命歷程一分為二,也因此得以看到藝術思維在不同時期的變化與延續。

一封橫跨八十年的書信,送回了劉啟祥早年旅居東京時的學生習作,也重現一段感人的台日情誼。走過戰爭,或許就如同富貴子小姐所言,「能夠活著是何等美妙的事啊!」唯有思念永遠不朽。

究竟,在那個被殖民的時代,台灣畫家與日本老師之間,那座藝術的橋樑,是如何搭建起來,又代表怎樣的意義?新竹畫家鄭世璠以〈芳蘭美展頌〉為我們訴說這段跨越戰前與戰後的深厚緣份。

報導、評論

文化+曾經走過.未曾遺忘:台灣藝術家的腳步/黃土水雕塑重見天日 百歲少女上大學

漫遊藝術史/『不朽的青春-臺灣美術再發現』展覽搶先問!專訪撰稿人蔡家丘

高森信男/評論的展演:北師美術館「不朽的青春-臺灣美術再發現」

書院街五丁目的美術史筆記/臺灣美術為何需要「再發現」?:談戰後公部門藝術品的流散,與臺灣美術的邊界

王欣翮/王榆鈞談《不朽的青春》特展:跨越時空的凝望,語音導覽的聲音魔力